罗丹简介

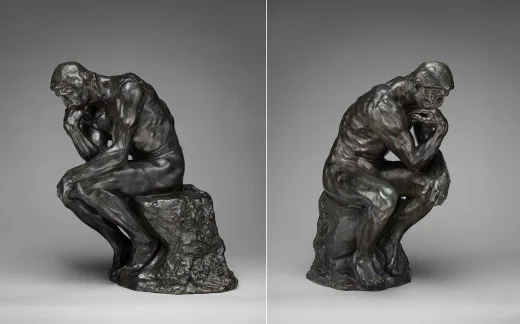

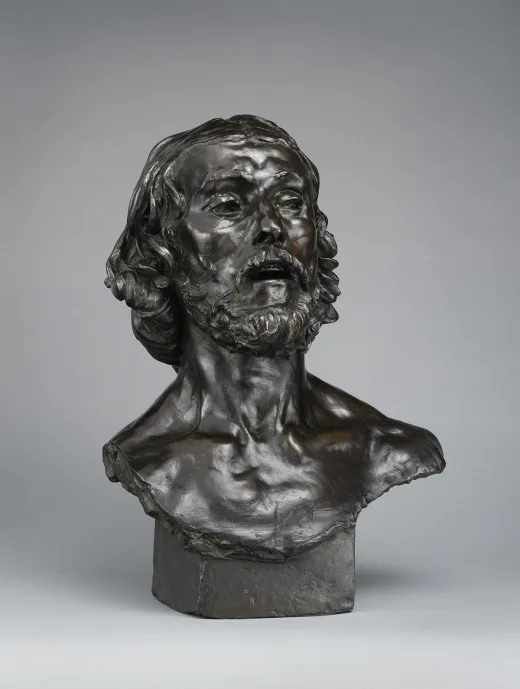

奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin,1840年11月12日—1917年11月17日),法国雕塑艺术家。常被认为是现代雕塑的奠基者。他在过去接受过传统教育,对创作采取类似工匠的方法进行承传,罗丹拥有独特的能力,可以在粘土中模拟复杂、湍流和深度凹陷的表面。并以《沉思者》、《巴尔扎克纪念碑》、《吻》、《加莱义民》和《地狱之门》等雕塑而闻名于世。

罗丹的许多最著名的雕塑都曾受到批评,因为它们与主要的雕塑传统相冲突,在传统中,雕塑具有一定的装饰性或主题性。罗丹最具原创性的作品则脱离了过去神话和寓言的传统主题。以自然主义塑造人体,彰显著人物的性格、肌肉和身体结构。尽管罗丹对其作品获得的争议感到相当敏感,但他依然拒绝改变自己的风格,他在旺盛的激情下持续创作,也在日后受到政府和艺术界的瞩目及青睐。

随著名声越来越大,罗丹成为19世纪至20世纪初期最杰出的法国雕塑家。到1900年代则具有国际性的名誉及赞许,他也积极的与当时的知名知识分子和艺术家保持联系。他的学生卡米耶·克洛岱尔也在日后成为他的同事、情人和竞争对手。罗丹的其他学生包括安托万·布德尔、康斯坦丁·布朗库西和夏尔·德斯皮奥。在1917年去世前几周,他与陪伴其一生的爱人罗丝·伯雷结婚。

尽管罗丹的雕塑在1917年去世后人气下降,但在几十年后再一次聚集了大量人气,至今,罗丹仍然是少数在视觉艺术之外广为人知的雕塑家之一。

生平

罗丹出生于普通家庭,是玛丽·谢费(Marie Cheffer)和让-巴蒂斯特·罗丹(Jean-Baptiste Rodin)的第二个孩子,父亲是名警察。小时候他基本靠自学,14岁在一所学校里随著奥拉斯·勒科克·德·布瓦博德朗学画,后来罗丹表示波瓦柏丹是一名好老师。

1857年,他向法国美术学院递交了一份泥塑作品,以求入学,但遭到拒绝,随后他又两度被拒。当时学校门槛其实并不高,因此他很受打击。1862年,大他两岁的姐姐玛利亚因腹膜炎在一家女修道院内去世,罗丹和姐姐的关系很好,姐姐的去世导致他放弃了艺术,投身宗教,加入了圣餐会(Congregation of the Blessed Sacrament)。该会创始人彼得·朱利安·埃马尔(Peter Julian Eymard)认为罗丹确实是一个天才雕塑家,但不适合宗教,因此鼓励他继续创作。因此罗丹开始和雕塑家安托万-路易·巴里学习,巴里对动物雕塑的精细处理对罗丹产生了很大的影响。

1864年,他开始和女裁缝罗丝·伯雷同居,1866年伯雷为他生下一子奥古斯特-欧仁·伯雷(Auguste-Eugène Beuret)。同样在1866年,他的作品首次参展,并进入阿尔贝-埃内斯特·卡里耶-贝勒斯的工作室当助手,设计房顶装饰和楼梯。1870年普法战争爆发,罗丹入伍,但因为近视很快就离开了军队。

卡里耶-贝勒斯叫罗丹去比利时找他,不久罗丹和卡里耶-贝勒斯产生龃龉,但罗丹设法在布鲁塞尔找到了别的工作,在几个沙龙里展出了一些作品。1875年,他前往意大利旅游,开始对多纳泰罗和米开朗基罗产生兴趣。罗丹曾说是米开朗基罗把他从学院派的束缚中解放了出来。回到比利时后,他开始创作《青铜时代》,这份作品展出引起激烈的反应,有人甚至断言这是用真实人体翻制的。

后来他的作品发展出自己的风格,强调光影的作用,尤其他的作品穿着睡衣、披头散发的“巴尔扎克像”引起极大的骚动,直到他去世多年后的1939年才在巴黎市区立起来。他的巨型浮雕“地狱之门”从1880年开始制作,直到去世也没有完成。地狱门以但丁的《神曲》为主题,罗丹之所以以其为主题或许是因为罗丹的悲观刚好与此章节中对人类在地狱受苦难折磨的景象描写相通,互映之下而产生这件伟大的雕塑作品。1884年应加来市的委托,制作了雕像“加来义民”,纪念在英法百年战争期间,为了防止英军屠城,而将自己作为人质交给英王爱德华三世的六位加来市民。1913年在英国国会公园复制了同样一座。 1900年巴黎世界博览会上,罗丹展出了150件作品,1916年罗丹将全部作品捐赠给法国政府,以换取政府为他提供住房和工作室,为此政府建造了“罗丹博物馆”。法国政府享有对罗丹作品复制的专有权。1917年罗丹去世。

罗丹善于用丰富多样的绘画性手法塑造出神态生动富有力量的艺术形象。除雕塑外,他还创作了许多插图、铜板画和素描,他还写过几部著作,主要著作有《艺术论》,主要雕塑作品有“沉思者”,“维克多·雨果像”,“阿根廷总统萨米恩托像”等。

罗丹生前和他的学生,同为雕塑家的卡米耶·克洛岱尔同居,罗丹和克洛岱尔生了两个孩子,但罗丹拒绝承担抚养义务。有的历史学家认为是克洛岱尔为罗丹提供了大量的构思,有的罗丹作品甚至是出于克劳黛之手。

创作特点

创作内容

罗丹的作品反映了他信奉上帝的存在,并且乐意传播上帝的旨意。他的雕塑以独特的形式表达宗教思想,既要表现人类对上帝的敬畏,又要表现上帝对人类的怜悯。每一件作品似乎都透露出一些哀伤,似乎都在与上帝对话。罗丹崇尚自然,敬畏自然,认为自然界的一切都是美的,凡是“自然”的东西就具有美感。生命的形态特征在罗丹眼里是无处不在的,他通过眼睛发现了这些变化万千的凸起,将光影与雕塑结合起来,形成贴近自然的完美合一的产物。所以,人们可以从罗丹的作品中看到生命,甚至可以看到“自然”。

作品风格

罗丹的雕塑艺术很难用一种流派来定义。他的作品融合了古典主义的扎实功力、现实主义的创作题材、浪漫主义的激情表现,甚至印象主义的视觉感悟,在他的作品中都有所体现。罗丹的作品中有意表达时间和空间的转换,如作品《青铜时代》可以看到了罗丹所说的“生命力”和“自然”。

创作手法

在创作手法上,罗丹往往运用“草稿”式的塑造法,非常强调“面”的刻画,并且善于突出表现对象的局部来给观赏者制造清晰的轮廓感、超现实的真实性和神秘的光影效果等美妙的视觉感受。他力求在作品的外在形式上寻找到对罗丹艺术准确解读的突破点,深刻且明晰地理解特定形式的特定含义。最值得注意的是,罗丹最善于通过手来表现人物的思想和修为。他的作品中,手的姿态和表情往往直接反映了人物内心的苦闷、追求、抗拒或奥秘等情感。

罗丹善于表现自然的造型、微妙的肌肉活动与细腻的表情。然而,这也可能带来负面效应——观众会被他高超的技巧所打动,而忽略人物形象本身的意义和价值。罗丹雕塑作品上的光影表现是以形体真实的塑造为优先的,尽管罗丹会在创作中故意拉起形的凸起而制造光影,但是其雕塑作品的光影是自然而然呈现出的效果。

在色彩运用上,罗丹异常大胆,运用大红、橘黄甚至蓝色和绿色来描绘人体皮肤的颜色。这些鲜艳的色彩与原来的铅笔线条形成某种形式的对话,起到突出速描画面的目的。罗丹的绘画作品看上去好像是在描绘轮廓线但实际上不是这样。在罗丹眼里,画面的形是从起伏、空间的角度出发,他由形的起伏决定轮廓线。

思想感情

罗丹的作品特别擅于刻画人物心理。罗丹处于新旧交替的时代,新兴的现实主义思潮和印象派的创作主张冲击着他。在深受菲狄阿斯和米开朗基罗等前辈大师影响的基础上,罗丹逐渐形成了独特的艺术风格。另外,他生于一个传统的基督教家庭,因此他的作品中也弥漫着卑微、内省、宿命的宗教气息。从中读者能够由一件作品看见罗丹对人类深沉的悲悯情怀,对生命的无限赞美,对爱与青春的渴望和浓重的基督教神学精神。由此揭示他对待人生宇宙的方法和态度。罗丹的作品注重深度的挖掘,他曾表示做雕塑时,千万不要看形的宽广而要看形的深度,强调要透过体积最外露的表面,看到面前突起的或大或小的尖端,这样就能了解塑造的科学。

影响及成就

对艺术界的影响

罗丹的雕塑,既有现实主义的品格,同时又反映了印象主义者的创新,被认为是西方雕塑史上一位划时代的人物,以及19世纪到20世纪新雕塑艺术的创造者。罗丹和古希腊的著名雕刻家菲地亚斯、欧洲文艺复兴时期意大利最杰出的雕刻家米开朗基罗,被誉为世界雕塑史上三位雕塑大师,他们的作品标志着不同历史时期雕塑艺术的高峰。罗丹可以说是现代主义雕塑的开创者,正是他恢复了雕塑艺术中雕塑本身的价值意义。

很多人认为,罗丹在欧洲雕塑史上的地位,正如诗人但丁在欧洲文学史上的地位。他的作品架构了西方近代雕塑与现代雕塑之间的桥梁,是一位划时代的艺术家,在整个雕塑艺术发展的过程中起着承上启下的作用。

对世界的影响

罗丹的绘画作品在他生活的那个年代影响深远。这些作品在巴黎乃至整个欧洲巡回展览,很多艺术家竞相观看。毕加索、马蒂斯、莫迪利亚尼都曾观摩过罗丹的绘画作品,20世纪初,罗丹的影响扩展到欧洲以外的许多国家。20世纪以来的欧洲雕刻家,无论属于哪个流派、哪种风格,都受到过罗丹的影响。因此罗丹被誉为现代雕刻艺术之父。

罗丹雕塑

罗丹雕塑 罗丹简介

罗丹简介